新刊 『五胡十六国覇史輯佚』刊行 ― 2012/03/14 23:15

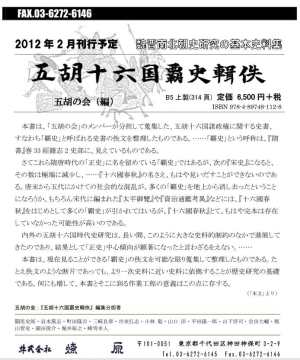

五胡の会(編)『五胡十六国覇史輯佚』、燎原書店、2012年2月、B5 上製(314 頁) 定価 6,500 円+税、ISBN 978-4-89748-112-8

二年前に刊行した『五胡十六国覇史輯佚(稿)』に内外からいただいたご指摘や増補をくわえて、刊行されました。中国関係書籍を専門的に扱う書店(燎原書店、朋友書店、東方書店、六一書房、内山書店等)で販売されているほか、ジュンク堂などでも手にとってみることができるはずです。流通の都合上、一般書店の店頭に並ぶ可能性はほとんどありませんが、注文可能です。

燎原書店

http://www.ryogen.jp/

注文用紙

http://www.ryogen.jp/16kingdoms.pdf

内容紹介

本書は、五胡十六国期の覇史の佚文(1940条余)を引用した典籍(45種)別に整理したものである。なお『鄴中記』など五胡十六国史研究に無関係でない典籍も採録した。また覇史佚文ごとに番号を付し、覇史解説、典籍解題、各種索引を作成することで、五胡十六国史やそれに関する典籍の理解を深めることが可能なように配慮した。

なお本書が佚文蒐集の対象とした典籍は以下のとおりである。また索引として、覇史名索引、 五胡十六国君主名索引、元号索引、五胡十六国期元号西暦対照年表、湯球『十六国春秋輯補』引書索引を付す。

世説新語/水經注/敦煌秘笈/齊民要術/琱玉集/修文殿御覽/經典釋文/顔氏家訓/玉燭寶典/北堂書鈔/藝文類聚/辯正論/隋書/文選注/翰苑/廣弘明集/類林/天地瑞祥志/法苑珠林/肇論疏/史通/沙州圖經/初學記/開元占經/史記注/通典/元和姓纂/元和郡縣圖志/秘府略/白氏六帖事類集/獨異志/和名類聚抄/義楚六帖/太平廣記/太平御覽/太平寰宇記/事類賦/廣韻/通鑑考異/樂府詩集/祖庭事苑/廣川書跋/白孔六帖/ 類林雜説/説郛

五胡の会ブログ

http://gokos.blog.shinobi.jp/

ブログにもあるように

1994年より活動を行ってきた五胡の会は本書の刊行をもって会合による活動を停止し、本書のサポートおよび関連情報を交換するための現行構成員によるMLのみを存続させることになりました。

二年前に刊行した『五胡十六国覇史輯佚(稿)』に内外からいただいたご指摘や増補をくわえて、刊行されました。中国関係書籍を専門的に扱う書店(燎原書店、朋友書店、東方書店、六一書房、内山書店等)で販売されているほか、ジュンク堂などでも手にとってみることができるはずです。流通の都合上、一般書店の店頭に並ぶ可能性はほとんどありませんが、注文可能です。

燎原書店

http://www.ryogen.jp/

注文用紙

http://www.ryogen.jp/16kingdoms.pdf

内容紹介

本書は、五胡十六国期の覇史の佚文(1940条余)を引用した典籍(45種)別に整理したものである。なお『鄴中記』など五胡十六国史研究に無関係でない典籍も採録した。また覇史佚文ごとに番号を付し、覇史解説、典籍解題、各種索引を作成することで、五胡十六国史やそれに関する典籍の理解を深めることが可能なように配慮した。

なお本書が佚文蒐集の対象とした典籍は以下のとおりである。また索引として、覇史名索引、 五胡十六国君主名索引、元号索引、五胡十六国期元号西暦対照年表、湯球『十六国春秋輯補』引書索引を付す。

世説新語/水經注/敦煌秘笈/齊民要術/琱玉集/修文殿御覽/經典釋文/顔氏家訓/玉燭寶典/北堂書鈔/藝文類聚/辯正論/隋書/文選注/翰苑/廣弘明集/類林/天地瑞祥志/法苑珠林/肇論疏/史通/沙州圖經/初學記/開元占經/史記注/通典/元和姓纂/元和郡縣圖志/秘府略/白氏六帖事類集/獨異志/和名類聚抄/義楚六帖/太平廣記/太平御覽/太平寰宇記/事類賦/廣韻/通鑑考異/樂府詩集/祖庭事苑/廣川書跋/白孔六帖/ 類林雜説/説郛

五胡の会ブログ

http://gokos.blog.shinobi.jp/

ブログにもあるように

1994年より活動を行ってきた五胡の会は本書の刊行をもって会合による活動を停止し、本書のサポートおよび関連情報を交換するための現行構成員によるMLのみを存続させることになりました。

まもなく『五胡十六国覇史輯佚』刊行 ― 2012/02/04 16:20

五胡の会(編)『五胡十六国覇史輯佚』、燎原書店、(定価6,825円、税込)【2月中旬刊行予定】

2010年3月に刊行した『五胡十六国覇史輯佚(稿)』の後に内外の先生方からいただいた修正やご意見をふまえ、また会の参加者で佚文を増補、校正して、今回の刊行にこぎつけた。修正または増補した箇所は百をこえる。まもなく刊行。

http://www.ryogen.jp/ (燎原書店、トップページに見出しあり)

http://www.ryogen.jp/16kingdoms.pdf (注文書)

http://gokos.blog.shinobi.jp/ (五胡の会)

2010年3月に刊行した『五胡十六国覇史輯佚(稿)』の後に内外の先生方からいただいた修正やご意見をふまえ、また会の参加者で佚文を増補、校正して、今回の刊行にこぎつけた。修正または増補した箇所は百をこえる。まもなく刊行。

http://www.ryogen.jp/ (燎原書店、トップページに見出しあり)

http://www.ryogen.jp/16kingdoms.pdf (注文書)

http://gokos.blog.shinobi.jp/ (五胡の会)

新収 唐代史研究 第14号 ― 2011/09/20 20:45

唐代史研究会(編)『唐代史研究』第14号、2011年8月。

巻頭言(佐藤智水)

○“敦煌の社会と文化”2010年度夏期シンポジウム特集

山口正晃、敦煌学百年

岩本篤志、敦煌秘笈「雑字一本」考-「雑字」からみた帰義軍期の社会-

伊藤美重子、敦煌の学郎題記にみる学校と学生

荒川正晴、唐の西北軍事支配と敦煌社会

○書評・新刊紹介

津田資久、渡邊義浩著『西晋「儒教国家」と貴族制』

森部豊、荒川正晴著『ユーラシアの交通・交易と唐帝国』

村井恭子、森部 豊著 『ソグド人の束方活動と東ユーラシア世界の歴史的展開』

○国外学会参加報告.

佐川英治、中古時代的礼儀、 宗教与制度学術研討会

關尾史郎、「高台魏晋墓与河西歴史文化国際学術研討会」 参加記

○2010年唐代史研究会会員成果目録

○会員近況報告

○彙報

以上、全目次。

---------------------------

以下、拙稿「敦煌秘笈「雑字一本」考」の反省点。

敦煌秘笈のうち、内容、年代不明の一点を歴史空間の中に位置づけ、それを史料として敦煌社会を論じようとしたもの(一次利用面:894-905年頃の敦煌の官吏用識字手本またはその書写、二次利用面:965年9,10月分と978年2月から数ヶ月分の具注暦日の下書きと比定)。単純な内容のはずなのに、構成も文章もいまひとつなめらかでない。少々熟成不足の感はある。またP.30にあげた「衙前子弟」については、荒川正晴著『ユーラシアの交通・交易と唐帝国』のなかに有益な指摘がある(旧稿は未確認)のだが、最近まで気づかなかった。総じて語彙分析には不十分な点を多々残したので、今後も検討を続けていくことにしたい。

書き落としてしまったが、拙稿は科研費・若手研究(B) 「唐五代期における実用典籍の読者層の研究ー中国西北出土古文献を中心に」(研究課題番号:21720257)の成果の一部である。

巻頭言(佐藤智水)

○“敦煌の社会と文化”2010年度夏期シンポジウム特集

山口正晃、敦煌学百年

岩本篤志、敦煌秘笈「雑字一本」考-「雑字」からみた帰義軍期の社会-

伊藤美重子、敦煌の学郎題記にみる学校と学生

荒川正晴、唐の西北軍事支配と敦煌社会

○書評・新刊紹介

津田資久、渡邊義浩著『西晋「儒教国家」と貴族制』

森部豊、荒川正晴著『ユーラシアの交通・交易と唐帝国』

村井恭子、森部 豊著 『ソグド人の束方活動と東ユーラシア世界の歴史的展開』

○国外学会参加報告.

佐川英治、中古時代的礼儀、 宗教与制度学術研討会

關尾史郎、「高台魏晋墓与河西歴史文化国際学術研討会」 参加記

○2010年唐代史研究会会員成果目録

○会員近況報告

○彙報

以上、全目次。

---------------------------

以下、拙稿「敦煌秘笈「雑字一本」考」の反省点。

敦煌秘笈のうち、内容、年代不明の一点を歴史空間の中に位置づけ、それを史料として敦煌社会を論じようとしたもの(一次利用面:894-905年頃の敦煌の官吏用識字手本またはその書写、二次利用面:965年9,10月分と978年2月から数ヶ月分の具注暦日の下書きと比定)。単純な内容のはずなのに、構成も文章もいまひとつなめらかでない。少々熟成不足の感はある。またP.30にあげた「衙前子弟」については、荒川正晴著『ユーラシアの交通・交易と唐帝国』のなかに有益な指摘がある(旧稿は未確認)のだが、最近まで気づかなかった。総じて語彙分析には不十分な点を多々残したので、今後も検討を続けていくことにしたい。

書き落としてしまったが、拙稿は科研費・若手研究(B) 「唐五代期における実用典籍の読者層の研究ー中国西北出土古文献を中心に」(研究課題番号:21720257)の成果の一部である。

拝受 杏雨 第14号 ― 2011/07/10 00:38

杏雨書屋『杏雨』第14号、2011年6月。

(所蔵資料翻刻)

古泉圓順 『薬種抄二』

(講演録)

岡野誠、唐宋史料に見る『法』と『医』の接点

池田温、敦煌秘笈の価値

太田由佳、本草家松岡恕庵の生涯と学問

辻本雅史、貝原益軒の思想世界

(論文)

黒田彰、杏雨書屋本太公家教について

岩本篤志、『新修本草』序例の研究

橘堂晃一、清野謙次旧蔵敦煌写本の一断簡によせて

田中圭子、東山御文庫所蔵「薫物調合秘方」解説と釈文

(奨励論文)

秋月武児、紀州の本草家畔田翠山の研究

白井順、三木文庫調査報告

杏雨書屋からいただいた。ありがとうございました。

全532頁。巻末には前号同様杏雨書屋所蔵資料(敦煌秘笈含む)閲覧の際の申請手順などが記されている。

掲載されたいずれもが杏雨書屋所蔵資料に関係する分析が示される。岡野(羽20)、池田(特に羽63、羽27-1)、黒田(羽664)、岩本(羽40)、橘堂(羽570)が特に敦煌秘笈に関する内容。律令関係・社会経済史料・童蒙書・本草書・仏教経典とバラエティに富む。羽570、羽664は図録未公刊部分だが展示会で出品され、パンフレットに掲載されている。

三木文庫は朝鮮医学史のみならず敦煌医薬文献研究にも大きな足跡を残した三木栄旧蔵書による。岡野講演録は前掲 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/07/07/5946400

なお拙稿、注10)の末尾の一文は誤りなので訂正してください。L2371は新番号でなく臨2371と同じく旧番号。国家図書館蔵『新修本草』断片「旧:L2371」は現在、「BD12242」として整理されており、2009年後半に刊行された『国家図書館蔵敦煌遺書』に収録・公開済み。

(所蔵資料翻刻)

古泉圓順 『薬種抄二』

(講演録)

岡野誠、唐宋史料に見る『法』と『医』の接点

池田温、敦煌秘笈の価値

太田由佳、本草家松岡恕庵の生涯と学問

辻本雅史、貝原益軒の思想世界

(論文)

黒田彰、杏雨書屋本太公家教について

岩本篤志、『新修本草』序例の研究

橘堂晃一、清野謙次旧蔵敦煌写本の一断簡によせて

田中圭子、東山御文庫所蔵「薫物調合秘方」解説と釈文

(奨励論文)

秋月武児、紀州の本草家畔田翠山の研究

白井順、三木文庫調査報告

杏雨書屋からいただいた。ありがとうございました。

全532頁。巻末には前号同様杏雨書屋所蔵資料(敦煌秘笈含む)閲覧の際の申請手順などが記されている。

掲載されたいずれもが杏雨書屋所蔵資料に関係する分析が示される。岡野(羽20)、池田(特に羽63、羽27-1)、黒田(羽664)、岩本(羽40)、橘堂(羽570)が特に敦煌秘笈に関する内容。律令関係・社会経済史料・童蒙書・本草書・仏教経典とバラエティに富む。羽570、羽664は図録未公刊部分だが展示会で出品され、パンフレットに掲載されている。

三木文庫は朝鮮医学史のみならず敦煌医薬文献研究にも大きな足跡を残した三木栄旧蔵書による。岡野講演録は前掲 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/07/07/5946400

なお拙稿、注10)の末尾の一文は誤りなので訂正してください。L2371は新番号でなく臨2371と同じく旧番号。国家図書館蔵『新修本草』断片「旧:L2371」は現在、「BD12242」として整理されており、2009年後半に刊行された『国家図書館蔵敦煌遺書』に収録・公開済み。

新刊 高田藩榊原家書目史料集成 ― 2011/06/17 23:18

朝倉治彦(監修)浅倉有子 岩本篤志(編集・解説) 花岡公貴(解説)『高田藩榊原家書目史料集成』全4巻、ゆまに書房、2011年3月。

http://www.yumani.co.jp/np/isbn/9784843335789

「御書物虫曝帳」のほか、これまで公表されていなかった未公刊資料多数。目録学的見地から目録を編年的に排列構成し、榊原家の蔵書の聚散過程の見取り図となることを企図した。また「榊原家御系図」は榊原家略本紀にあたる基本史料で、今後研究に欠かせないものとなるであろう。

第3巻(浅倉・岩本)と第4巻(花岡)に解説を、第3巻に資料索引をおさめ、とくに索引はゆまに書房編集部の念入りなご支援も得てきわめて詳細なものとなった。まず書誌学的な研究には役立つはずである。

第1巻『榊原家(村上)御書物虫曝帳』

御書物虫曝帳

第2巻『榊原家(姫路・高田)書物目録』

御書物入目録帳

一ノ印長持並棚之内惣体外ニ有之御書物帳

箪笥入御書物帳

御書物虫干目録

播州姫路城図

君公御蔵目録

御書物役心覚書

本丸御殿絵図

高田修道館絵図

第3冊『近代の榊原家・修道館関係目録』

修道館蔵皇典書目

御宝蔵納御記録覚帳

原田家古文書目録

榊神社古書類目録草稿

室井常領翁寄付古書類目録草稿

清水広博翁寄付古書類目録草稿

清水広博翁家門先代ヨリ伝来殿様御書目録

清水広博翁着用衣類遺物目録

庄田家寄付採納願付目録

修道館文庫目録

榊原政敬家蔵書目録

榊原政春氏所蔵図書目録

榊原家ヨリ購入ノ図書目録

第4冊『榊原家御系図』

榊原家御系図

浅倉、花岡先生は日本近世史専攻でとくに高田藩に関してはエキスパートである。日本史、国文の研究者にはもちろん、また江戸時代の東アジア交流史にも有用だと思う。

関連情報

http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/06/13/5158376

http://iwamoto.asablo.jp/blog/2009/09/03/4559730

[正誤] (今後も追加していきます)

索引 主国合結記 → 主図合結記

http://www.yumani.co.jp/np/isbn/9784843335789

「御書物虫曝帳」のほか、これまで公表されていなかった未公刊資料多数。目録学的見地から目録を編年的に排列構成し、榊原家の蔵書の聚散過程の見取り図となることを企図した。また「榊原家御系図」は榊原家略本紀にあたる基本史料で、今後研究に欠かせないものとなるであろう。

第3巻(浅倉・岩本)と第4巻(花岡)に解説を、第3巻に資料索引をおさめ、とくに索引はゆまに書房編集部の念入りなご支援も得てきわめて詳細なものとなった。まず書誌学的な研究には役立つはずである。

第1巻『榊原家(村上)御書物虫曝帳』

御書物虫曝帳

第2巻『榊原家(姫路・高田)書物目録』

御書物入目録帳

一ノ印長持並棚之内惣体外ニ有之御書物帳

箪笥入御書物帳

御書物虫干目録

播州姫路城図

君公御蔵目録

御書物役心覚書

本丸御殿絵図

高田修道館絵図

第3冊『近代の榊原家・修道館関係目録』

修道館蔵皇典書目

御宝蔵納御記録覚帳

原田家古文書目録

榊神社古書類目録草稿

室井常領翁寄付古書類目録草稿

清水広博翁寄付古書類目録草稿

清水広博翁家門先代ヨリ伝来殿様御書目録

清水広博翁着用衣類遺物目録

庄田家寄付採納願付目録

修道館文庫目録

榊原政敬家蔵書目録

榊原政春氏所蔵図書目録

榊原家ヨリ購入ノ図書目録

第4冊『榊原家御系図』

榊原家御系図

浅倉、花岡先生は日本近世史専攻でとくに高田藩に関してはエキスパートである。日本史、国文の研究者にはもちろん、また江戸時代の東アジア交流史にも有用だと思う。

関連情報

http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/06/13/5158376

http://iwamoto.asablo.jp/blog/2009/09/03/4559730

[正誤] (今後も追加していきます)

索引 主国合結記 → 主図合結記

五胡十六国霸史輯佚・頒布(研究者対象) ― 2010/09/16 18:28

2010年9月18日、駒澤大学で開催される魏晋南北朝史研究会会場にて、希望される研究者を対象に『五胡十六国霸史輯佚(稿)』(313頁、重量約1.1kg)を頒布させていただきます。

頒布対象は、まだお持ちでない方で、魏晋南北朝史研究会に参加される旨、返信を出していただいた会員(研究者・大学院生)です。新規会員分(予想)も若干準備しております。

学術的な意見を聞くための段階のもので、市販用ではないこと、ご了承ください。(読書ノートである本サイトでアナウンスしてどれほど伝わるか知りませんが)

http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/03/23/4966086

頒布対象は、まだお持ちでない方で、魏晋南北朝史研究会に参加される旨、返信を出していただいた会員(研究者・大学院生)です。新規会員分(予想)も若干準備しております。

学術的な意見を聞くための段階のもので、市販用ではないこと、ご了承ください。(読書ノートである本サイトでアナウンスしてどれほど伝わるか知りませんが)

http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/03/23/4966086

拙稿 東条琴台旧蔵『君公御蔵目録』小考―高田藩榊原家の資料群の変遷に関連して ― 2010/06/13 02:31

岩本篤志「東条琴台旧蔵『君公御蔵目録』小考―高田藩榊原家の資料群の変遷に関連して」(『汲古』,第57号, 65~72頁、2010年6月)

国内の多くの旧藩資料は明治期に散逸し、残存していても本来どのような管理をされていたのか十分に明らかにできない場合が少なくない。

高田藩および榊原家もその例に漏れず、明治期に各所に分蔵され、運悪く焼失、散逸したものもあったようである。現存が確認されている資料としては、明治三年の藩庁火災をまぬがれ、残存した藩庁文書と旧藩士家および榊原家伝来のものとが榊神社に献納されて原型が形作られた高田図書館所蔵「榊原文書」および、似た経緯をもつ旧蔵書をあわせた図書館系資料群、そして現在、上越市立総合博物館に寄託され、二〇〇九年に目録が刊行された「榊原家史料」の二つが主要なものとみられる 。

ともに整理と研究がすすめられており、近年では近世の現用秩序の復原を意図した所謂「史料学的」試みがはかられている 。ただ既知の史料には高田移封後の資料秩序を示す目録を欠いており、その全貌や管理状況を知るには限界があった。

(中略)

調べるうちに管見の限り先行研究には言及がないものの、この目録はたしかに東条琴台旧蔵の高田藩榊原家の御蔵目録で、高田移封後の榊原家の資料群の構成をあきらかにする史料となると考えるに至った。(「はじめに」より)

国内の多くの旧藩資料は明治期に散逸し、残存していても本来どのような管理をされていたのか十分に明らかにできない場合が少なくない。

高田藩および榊原家もその例に漏れず、明治期に各所に分蔵され、運悪く焼失、散逸したものもあったようである。現存が確認されている資料としては、明治三年の藩庁火災をまぬがれ、残存した藩庁文書と旧藩士家および榊原家伝来のものとが榊神社に献納されて原型が形作られた高田図書館所蔵「榊原文書」および、似た経緯をもつ旧蔵書をあわせた図書館系資料群、そして現在、上越市立総合博物館に寄託され、二〇〇九年に目録が刊行された「榊原家史料」の二つが主要なものとみられる 。

ともに整理と研究がすすめられており、近年では近世の現用秩序の復原を意図した所謂「史料学的」試みがはかられている 。ただ既知の史料には高田移封後の資料秩序を示す目録を欠いており、その全貌や管理状況を知るには限界があった。

(中略)

調べるうちに管見の限り先行研究には言及がないものの、この目録はたしかに東条琴台旧蔵の高田藩榊原家の御蔵目録で、高田移封後の榊原家の資料群の構成をあきらかにする史料となると考えるに至った。(「はじめに」より)

拙稿 杏雨書屋蔵「敦煌秘笈」概観 ― その構成と研究史 ― 2010/06/03 23:08

(『西北出土文献研究』第8号、2010年5月収録)

冒頭より:

杏雨書屋蔵「敦煌秘笈」は京都大学の教授で第12代総長でもあった羽田亨(1882-1955)による敦煌文献コレクションで、現在は蒐集にあたって資金的援助をおこなっていたとされる五代武田長兵衛にゆかりのある武田科学振興財団・杏雨書屋が所蔵する。そこにふくまれる文献総数は約760点、そのほとんどが目録の題名程度でしか知られていなかった未精査の敦煌文献である。公開前から旧蔵者の目録やわずかに公開されていた古写真などによって、その姿をある程度まで調査可能であることが意識されたが、これまでは所蔵先の公表さえされないまま、内々に整理がすすめられてきた。

そして2009年 3月に、『杏雨書屋蔵 敦煌秘笈 目録冊』(以下、『目録冊』)が刊行、つづいて同年10月に『杏雨書屋蔵 敦煌秘笈 影片冊一』、2010年4月には『杏雨書屋蔵 敦煌秘笈 影片冊二』(以下、『影片冊』)が刊行された。今後、一年に二、三冊ずつ、第九冊まで影片冊が刊行される予定ときく。莫高窟から持ち出されて各国に分蔵されたほとんどの敦煌文献はこの一世紀の間に次々と公開され、デジタル化そしてオンライン化という新たな整理段階にはいりつつあり、今後これほどの分量の未精査の敦煌文献の存在が一度に公表されることはおそらくないとおもわれる。本コレクションが研究者間で「最後の宝蔵」と呼ばれてきたゆえんである。

これまでの研究によれば、杏雨書屋蔵「敦煌秘笈」は李盛鐸(1859-1934)旧蔵品を中心に清野謙次、富岡謙蔵、高楠順次郎旧蔵品やその他書肆などからの購入品で構成されていることがあきらかである。また、そうした資料の構成や蒐集を支えた武田氏の存在もあわせると、この資料群は羽田亨という東洋史学者と京都大学のある関西圏において集積されてきたものといってよいであろう。もちろん、それは中国文化の精華でありユーラシア史的文化遺産でもある敦煌文献という一大資料群に由来するわけである。(一部注記を削除、以下略)

※本稿にはすでに公開されている情報の整理により、760点弱の文献名一覧および参考資料一覧を付属する。蔵書印から推測される中国の旧蔵者についての情報なども付す。

※なおこのコレクションの存在は北京大学・栄新江教授によって早くから推察されており、栄教授は資料を実見されていないにもかかわらず、これまで的確な推論を積み重ねてこられた。それは各国に分蔵された敦煌文献の性格、経緯を知悉していたことによる。また『新修本草』に関する一連の拙稿には栄先生のご教示によるところがある。このブログに記して謝辞としたい。以下はとくに「敦煌秘笈」の性格を知る上で有用なものである。

なお『海外敦煌吐魯番文献知見録』で直接、関係している箇所はわずか数行にすぎないが(高田時雄先生が関与されたようである)、そこにしめされた指摘を契機に、池田温先生による関係資料の紹介がおこなわれ、昨年の目録冊公開に至るまで半ば手探りの状態で研究が展開されてきたのである。

栄新江(著)『海外敦煌吐魯番文献知見録』、江西人民出版社、1996年

栄新江(著)『鳴沙集』、新文豊、1999年

栄新江(著)『辨偽与存真―敦煌学論集』、上海古籍出版社,2010年3月(『鳴沙集』の増補改訂版にあたるようである)

追記:本稿では先行研究に、落合俊典「李盛鐸と敦煌秘笈」、印度學佛教學研究 52(2)、2004を欠いている。http://ci.nii.ac.jp/naid/110002707180。ここに記して是非一読をおすすめすると同時に、後日の訂正を期したい。

冒頭より:

杏雨書屋蔵「敦煌秘笈」は京都大学の教授で第12代総長でもあった羽田亨(1882-1955)による敦煌文献コレクションで、現在は蒐集にあたって資金的援助をおこなっていたとされる五代武田長兵衛にゆかりのある武田科学振興財団・杏雨書屋が所蔵する。そこにふくまれる文献総数は約760点、そのほとんどが目録の題名程度でしか知られていなかった未精査の敦煌文献である。公開前から旧蔵者の目録やわずかに公開されていた古写真などによって、その姿をある程度まで調査可能であることが意識されたが、これまでは所蔵先の公表さえされないまま、内々に整理がすすめられてきた。

そして2009年 3月に、『杏雨書屋蔵 敦煌秘笈 目録冊』(以下、『目録冊』)が刊行、つづいて同年10月に『杏雨書屋蔵 敦煌秘笈 影片冊一』、2010年4月には『杏雨書屋蔵 敦煌秘笈 影片冊二』(以下、『影片冊』)が刊行された。今後、一年に二、三冊ずつ、第九冊まで影片冊が刊行される予定ときく。莫高窟から持ち出されて各国に分蔵されたほとんどの敦煌文献はこの一世紀の間に次々と公開され、デジタル化そしてオンライン化という新たな整理段階にはいりつつあり、今後これほどの分量の未精査の敦煌文献の存在が一度に公表されることはおそらくないとおもわれる。本コレクションが研究者間で「最後の宝蔵」と呼ばれてきたゆえんである。

これまでの研究によれば、杏雨書屋蔵「敦煌秘笈」は李盛鐸(1859-1934)旧蔵品を中心に清野謙次、富岡謙蔵、高楠順次郎旧蔵品やその他書肆などからの購入品で構成されていることがあきらかである。また、そうした資料の構成や蒐集を支えた武田氏の存在もあわせると、この資料群は羽田亨という東洋史学者と京都大学のある関西圏において集積されてきたものといってよいであろう。もちろん、それは中国文化の精華でありユーラシア史的文化遺産でもある敦煌文献という一大資料群に由来するわけである。(一部注記を削除、以下略)

※本稿にはすでに公開されている情報の整理により、760点弱の文献名一覧および参考資料一覧を付属する。蔵書印から推測される中国の旧蔵者についての情報なども付す。

※なおこのコレクションの存在は北京大学・栄新江教授によって早くから推察されており、栄教授は資料を実見されていないにもかかわらず、これまで的確な推論を積み重ねてこられた。それは各国に分蔵された敦煌文献の性格、経緯を知悉していたことによる。また『新修本草』に関する一連の拙稿には栄先生のご教示によるところがある。このブログに記して謝辞としたい。以下はとくに「敦煌秘笈」の性格を知る上で有用なものである。

なお『海外敦煌吐魯番文献知見録』で直接、関係している箇所はわずか数行にすぎないが(高田時雄先生が関与されたようである)、そこにしめされた指摘を契機に、池田温先生による関係資料の紹介がおこなわれ、昨年の目録冊公開に至るまで半ば手探りの状態で研究が展開されてきたのである。

栄新江(著)『海外敦煌吐魯番文献知見録』、江西人民出版社、1996年

栄新江(著)『鳴沙集』、新文豊、1999年

栄新江(著)『辨偽与存真―敦煌学論集』、上海古籍出版社,2010年3月(『鳴沙集』の増補改訂版にあたるようである)

追記:本稿では先行研究に、落合俊典「李盛鐸と敦煌秘笈」、印度學佛教學研究 52(2)、2004を欠いている。http://ci.nii.ac.jp/naid/110002707180。ここに記して是非一読をおすすめすると同時に、後日の訂正を期したい。

拝受 西北出土文献研究 第8号 ― 2010/06/03 21:46

西北出土文献研究会、『西北出土文献研究』第8号、2010年5月。

園田俊介、北涼沮渠氏と河西社会-北涼建国以前の沮渠氏を中心として-

町田隆吉、4~5世紀吐魯番古墓壁画・紙画再論

關尾史郎、「五胡」時代の符について-トゥルファン出土五胡文書分類試論(III)ー

岩本篤志、杏雨書屋蔵「敦煌秘笈」概観-その構成と研究史-

片山章雄、大谷探検隊吐魯番将来≪玄武関係文書≫続考

荒川正晴、ソウル、シルクロード博物館参観記

佐藤貴保、西夏法令集『天盛禁令』符牌関連条文訳注(上)

編集を担当された關尾先生からいただいた。お手数かけました。

亜東書店、朋友書店で販売されると聞いている。

http://www.ato-shoten.co.jp/

園田俊介、北涼沮渠氏と河西社会-北涼建国以前の沮渠氏を中心として-

町田隆吉、4~5世紀吐魯番古墓壁画・紙画再論

關尾史郎、「五胡」時代の符について-トゥルファン出土五胡文書分類試論(III)ー

岩本篤志、杏雨書屋蔵「敦煌秘笈」概観-その構成と研究史-

片山章雄、大谷探検隊吐魯番将来≪玄武関係文書≫続考

荒川正晴、ソウル、シルクロード博物館参観記

佐藤貴保、西夏法令集『天盛禁令』符牌関連条文訳注(上)

編集を担当された關尾先生からいただいた。お手数かけました。

亜東書店、朋友書店で販売されると聞いている。

http://www.ato-shoten.co.jp/

『杏雨』 第13号 ― 2010/05/20 21:59

『杏雨』 第13号、杏雨書屋、2010年5月。

武田科学振興財団杏雨書屋が発行する主に本草学や医史学に関する研究誌。

古泉圓順、『薬種抄』一

第二三回研究会講演録

町泉寿郎、渋江抽斎と医学館

松木明知、弘前藩江戸定府医官渋江抽斎とその系譜

第二四回研究会講演録

岩本篤志、敦煌と『新修本草』ーなぜそこにあったのか

上山大峻、敦煌本『本草集注』について

松田泰代、武田科学振興財団杏雨書屋所蔵『解体新書』

田中圭子、杏雨書屋所蔵『薫集類抄』鎌倉期写本の影印と翻刻

石濱裕美子、『四部医典』解釈タントラ20章訳注

内林政夫、オットセイ(膃肭臍)語源再考

太田由佳、松岡恕庵本草学の書誌的調査研究

写真多数。

拙稿では敦煌秘笈・羽40Rの他、英仏敦煌文献(本草書など)を掲載。

武田科学振興財団杏雨書屋が発行する主に本草学や医史学に関する研究誌。

古泉圓順、『薬種抄』一

第二三回研究会講演録

町泉寿郎、渋江抽斎と医学館

松木明知、弘前藩江戸定府医官渋江抽斎とその系譜

第二四回研究会講演録

岩本篤志、敦煌と『新修本草』ーなぜそこにあったのか

上山大峻、敦煌本『本草集注』について

松田泰代、武田科学振興財団杏雨書屋所蔵『解体新書』

田中圭子、杏雨書屋所蔵『薫集類抄』鎌倉期写本の影印と翻刻

石濱裕美子、『四部医典』解釈タントラ20章訳注

内林政夫、オットセイ(膃肭臍)語源再考

太田由佳、松岡恕庵本草学の書誌的調査研究

写真多数。

拙稿では敦煌秘笈・羽40Rの他、英仏敦煌文献(本草書など)を掲載。