新収 贈与の歴史学 ほか ― 2012/01/23 19:11

桜井英治、『贈与の歴史学ー儀礼と経済のあいだ』(中公新書)、中央公論社、2011年11月。

小田部雄次、『華族-近代日本貴族の虚像と実像』(中公新書)、中央公論社、2006年3月。

中山茂、『天の科学史』(講談社学術文庫)、講談社、2011年10月。

森浩一、『古代史おさらい帖ー考古学・古代学課題ノート』、ちくま学芸文庫、2011年10月。

いろいろな分野の書籍を一緒にしてしまったが、とりあえず購入したものは入力整理しておこうと思っているので関心はあるが、自分が論文を書く領域ではないものをある程度一括した。自分の備忘用。『古代史おさらい帖』には中国文物関連の言及もある。

小田部雄次、『華族-近代日本貴族の虚像と実像』(中公新書)、中央公論社、2006年3月。

中山茂、『天の科学史』(講談社学術文庫)、講談社、2011年10月。

森浩一、『古代史おさらい帖ー考古学・古代学課題ノート』、ちくま学芸文庫、2011年10月。

いろいろな分野の書籍を一緒にしてしまったが、とりあえず購入したものは入力整理しておこうと思っているので関心はあるが、自分が論文を書く領域ではないものをある程度一括した。自分の備忘用。『古代史おさらい帖』には中国文物関連の言及もある。

拝受 古代君主制の特質と東アジア ― 2012/01/20 17:23

中林隆之「古代君主制の特質と東アジア」、『歴史科学』205号、2011年5月

中林隆之「東アジア<政治と宗教>世界の形成と日本古代国家」(2011年度歴史学研究会大会報告)、『歴史学研究』第885号(増刊号)、2011年10月

河上麻由子『古代アジア世界の対外交渉と仏教』、山川出版社、2011年10月

廣瀬憲雄『東アジア国際秩序と古代日本』、吉川弘文館、2011年11月

河添房江・皆川雅樹(編)『唐物と東アジア-舶載品をめぐる文化交流史』、勉誠出版、2011年11月。

中林先生から御論文2点をいただいた。ありがとうございました。他3冊は購入。

最近の日本古代史研究では「東アジア世界」もしくは東洋史で注目されている「東部ユーラシア」のなかで日本の位置づけを考えるという研究が潮流のひとつとなっている。当該時代を鳥瞰的にながめ、そこにある種の論理を見い出し、世界観またはシステムのようなものを導き出すというのは後世の歴史学者の特権でもあるわけだが、その有効性は視点のとりかた、にもよるだろうとは思う。中国史、中国仏教史関係の先行研究を選りすぐって批判したうえで論理が構築されているのだとは思うが、どうも関係論文が少なくみえる。その選択眼の意図をさぐって熟読したいとおもうのだが、その時間があるかどうか。

以前からこうした研究手法をみて日本古代史の手法と東洋史とのあいだにボーダーはないと思っていた。逆に東洋史研究者が伝統の「東洋史のやり方」みたいなものにこだわれば、それだけ分野は縮小するわけである。新しい資料に注目するというより、既存の資料からも史料としての論理を新たに見出す能力が求められているという感じか。

また世界観またはシステム論みたいなものに落とし込んでいく方法だけが歴史学でもないであろう。ともかくいずれも刺激的なお仕事である。

中林隆之「東アジア<政治と宗教>世界の形成と日本古代国家」(2011年度歴史学研究会大会報告)、『歴史学研究』第885号(増刊号)、2011年10月

河上麻由子『古代アジア世界の対外交渉と仏教』、山川出版社、2011年10月

廣瀬憲雄『東アジア国際秩序と古代日本』、吉川弘文館、2011年11月

河添房江・皆川雅樹(編)『唐物と東アジア-舶載品をめぐる文化交流史』、勉誠出版、2011年11月。

中林先生から御論文2点をいただいた。ありがとうございました。他3冊は購入。

最近の日本古代史研究では「東アジア世界」もしくは東洋史で注目されている「東部ユーラシア」のなかで日本の位置づけを考えるという研究が潮流のひとつとなっている。当該時代を鳥瞰的にながめ、そこにある種の論理を見い出し、世界観またはシステムのようなものを導き出すというのは後世の歴史学者の特権でもあるわけだが、その有効性は視点のとりかた、にもよるだろうとは思う。中国史、中国仏教史関係の先行研究を選りすぐって批判したうえで論理が構築されているのだとは思うが、どうも関係論文が少なくみえる。その選択眼の意図をさぐって熟読したいとおもうのだが、その時間があるかどうか。

以前からこうした研究手法をみて日本古代史の手法と東洋史とのあいだにボーダーはないと思っていた。逆に東洋史研究者が伝統の「東洋史のやり方」みたいなものにこだわれば、それだけ分野は縮小するわけである。新しい資料に注目するというより、既存の資料からも史料としての論理を新たに見出す能力が求められているという感じか。

また世界観またはシステム論みたいなものに落とし込んでいく方法だけが歴史学でもないであろう。ともかくいずれも刺激的なお仕事である。

拝受 江西龍派の農業知識 ほか ― 2011/08/27 00:15

川本慎自、江西龍派の農業知識、『アジア遊学』142号、2011年5月。

川本慎自、史料紹介・建仁寺両足院所蔵『雑説疏』紙背文書、科研費報告書『建仁寺両足院に所蔵される五山文学関係典籍類の調査研究(代表:赤尾栄慶)』2011年3月。

山家浩樹(代表)『分散した禅院文書群をもちいた情報復元の研究』、科研費報告書、2010年3月。

川本先生からいただいた。ありがとうございました。

中世禅僧の杜詩の解釈に特異な農業知識の一端をみいだし、その背景と知識を分析した冒頭の論文のほか、中世寺院所蔵の典籍の姿にせまったほか2点。自分にとっては大変勉強になる内容。

川本慎自、史料紹介・建仁寺両足院所蔵『雑説疏』紙背文書、科研費報告書『建仁寺両足院に所蔵される五山文学関係典籍類の調査研究(代表:赤尾栄慶)』2011年3月。

山家浩樹(代表)『分散した禅院文書群をもちいた情報復元の研究』、科研費報告書、2010年3月。

川本先生からいただいた。ありがとうございました。

中世禅僧の杜詩の解釈に特異な農業知識の一端をみいだし、その背景と知識を分析した冒頭の論文のほか、中世寺院所蔵の典籍の姿にせまったほか2点。自分にとっては大変勉強になる内容。

新収 必携古典籍古文書料紙事典 ― 2011/08/19 17:26

宍倉佐敏(編著)『必携 古典籍・古文書料紙事典』、八木書店、2011年7月。

東アジア(特に日本)の古文書・古典籍の料紙の製法、調査方法などを網羅的に解説したもの。様々な方面で料紙の調査をしてきた20名が執筆。カラー図版多数。附録は「繊維判定用和紙見本帳」と「簀目測定帳」といういたれりつくせりぶり。本体453ページ。お値段は10000円+税だが、この内容なら安い(ただし古典籍・古文書研究者に限る)。

目次はこちら (八木書店)

http://www.books-yagi.co.jp/pub/cgi-bin/newbooks.cgi?cmd=d&kn=20&ks=978-4-8406-2072-7

東アジア(特に日本)の古文書・古典籍の料紙の製法、調査方法などを網羅的に解説したもの。様々な方面で料紙の調査をしてきた20名が執筆。カラー図版多数。附録は「繊維判定用和紙見本帳」と「簀目測定帳」といういたれりつくせりぶり。本体453ページ。お値段は10000円+税だが、この内容なら安い(ただし古典籍・古文書研究者に限る)。

目次はこちら (八木書店)

http://www.books-yagi.co.jp/pub/cgi-bin/newbooks.cgi?cmd=d&kn=20&ks=978-4-8406-2072-7

新収 新潟史学 第65号 ― 2011/07/29 17:24

『新潟史学』第65号、2011年5月。

斎藤瑞穂、佐渡・岩屋山洞窟の宝筐印塔と中世の北東日本海物流

高橋秀樹、胡人像尖帽の起源―丁家閘五号墓壁画胡人像解析のために

桑原正史、柴原偕伎日の表記とヨミについて―栗原遺跡出土の墨書土器の人名

他、資料紹介1点、書評1点が載る。

斎藤論文は佐渡・宿根木近くの岩屋山洞窟で発見された14~15世紀の宝筐印塔が関西形式のものであったことに注目し、他地域のものと比較、その造立の背景をさぐる。高橋論文はモード研究的な観点からユーラシア大陸全域を視野に丁家閘五号墓壁画胡人像の尖帽の起源をさぐろうとした労作。関連分野に多くの示唆を与えるであろう。ただいずれの出土品も時代背景を絞り込んだ上で論じられているとは言いがたく、また本論を成り立たせるマトリックスの基本軸である「頭部を高くしようとする欲求」というパラメータが地域習俗や宗教的固有性を捨象してしまっているような気がしてならない。今後、関連するロシアや西アジア考古学の成果や報告を渉猟し、個々の事象分析の上に検証していく必要があるだろう。桑原論文は新潟県妙高市で出土した8世紀の須恵器に墨書された人名「柴原偕伎日」に関するもの。従来、「シバハラノハシキビ」または「しばはらのときひ」と読まれていたものをその墨跡や古訓の分析から「しばはらのみなきび」とよむべきだとする。

高橋論文と関連するところでは、関尾史郎先生がご自身のブログで高台で発見された尖帽をかぶったソグド人図像について詳細な分析を披露しておられ、その想像力に感嘆する。http://sekio516.exblog.jp/15166541/ もちろんすでに中国の研究者もソグド人像とみているし、影山論文で論じておられることがその傍証ともなろう。http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/02/28/5711852 ただそこまではすでに実証されており、再論をまたない。まずは埋め戻されてしまったという墓葬の精査と今後の他地域の発掘の進展を待ちたい。この分野においても斎藤論文や桑原論文のようにひとつひとつを確実な資料をもって実証を積み上げていく手続きが不可欠であろう。

斎藤瑞穂、佐渡・岩屋山洞窟の宝筐印塔と中世の北東日本海物流

高橋秀樹、胡人像尖帽の起源―丁家閘五号墓壁画胡人像解析のために

桑原正史、柴原偕伎日の表記とヨミについて―栗原遺跡出土の墨書土器の人名

他、資料紹介1点、書評1点が載る。

斎藤論文は佐渡・宿根木近くの岩屋山洞窟で発見された14~15世紀の宝筐印塔が関西形式のものであったことに注目し、他地域のものと比較、その造立の背景をさぐる。高橋論文はモード研究的な観点からユーラシア大陸全域を視野に丁家閘五号墓壁画胡人像の尖帽の起源をさぐろうとした労作。関連分野に多くの示唆を与えるであろう。ただいずれの出土品も時代背景を絞り込んだ上で論じられているとは言いがたく、また本論を成り立たせるマトリックスの基本軸である「頭部を高くしようとする欲求」というパラメータが地域習俗や宗教的固有性を捨象してしまっているような気がしてならない。今後、関連するロシアや西アジア考古学の成果や報告を渉猟し、個々の事象分析の上に検証していく必要があるだろう。桑原論文は新潟県妙高市で出土した8世紀の須恵器に墨書された人名「柴原偕伎日」に関するもの。従来、「シバハラノハシキビ」または「しばはらのときひ」と読まれていたものをその墨跡や古訓の分析から「しばはらのみなきび」とよむべきだとする。

高橋論文と関連するところでは、関尾史郎先生がご自身のブログで高台で発見された尖帽をかぶったソグド人図像について詳細な分析を披露しておられ、その想像力に感嘆する。http://sekio516.exblog.jp/15166541/ もちろんすでに中国の研究者もソグド人像とみているし、影山論文で論じておられることがその傍証ともなろう。http://iwamoto.asablo.jp/blog/2011/02/28/5711852 ただそこまではすでに実証されており、再論をまたない。まずは埋め戻されてしまったという墓葬の精査と今後の他地域の発掘の進展を待ちたい。この分野においても斎藤論文や桑原論文のようにひとつひとつを確実な資料をもって実証を積み上げていく手続きが不可欠であろう。

拝受 新出北朝隋代墓誌所在総合目録(2006-2010年) ほか ― 2011/07/26 17:30

梶山智史、新出北朝隋代墓誌所在総合目録(2006-2010年)、『東アジア石刻研究』第3号、2011年3月

梶山智史、(書評)高橋継男編『中国石刻関係図書目録(1949-2007)』、『唐代史研究』第13号、2010年8月

張金龍(著)梶山智史(訳)、北魏の狩猟図とその淵源、『明大アジア史論集』第14号、2010年3月。

梶山さんからいただいた。ありがとうございました。

新出北朝隋代墓誌所在総合目録は氣賀澤(編)『唐代墓誌・・』の姉妹編にあたり、本誌第1号に掲載された目録の続編。356方の情報を載せる。

この目録を見ただけでもわかるが、歴代の金石録に載っている以外、ここ20年ほどに発見された墓誌に限っても相当な数で、特に近年その増加は著しい。

正史に名が見えるものの立伝されていない重要人物や、史書に記載のない墓主名に絞った場合でも、各王朝いずれでも、外伝2,3冊分をこえる字数の史料が増えているといってよい。唐代にいたっては閲覧しきれないほどの量である。なお、北朝の墓誌資料には当然、南朝諸政権(特に梁陳)との関係を考えるさいに有効な記事がままみられるし、唐代墓誌にも南北朝期を考える手がかりがみられる。

張金龍論文は大同、固原、ホリンゴル、盛楽などから発見された壁画、棺板画に描かれた北魏期の狩猟図について論じたもの。ササン朝ペルシアの狩猟図の影響より、漢の画像石や魏晋の壁画墓とのつながりが強いものとみる。

梶山智史、(書評)高橋継男編『中国石刻関係図書目録(1949-2007)』、『唐代史研究』第13号、2010年8月

張金龍(著)梶山智史(訳)、北魏の狩猟図とその淵源、『明大アジア史論集』第14号、2010年3月。

梶山さんからいただいた。ありがとうございました。

新出北朝隋代墓誌所在総合目録は氣賀澤(編)『唐代墓誌・・』の姉妹編にあたり、本誌第1号に掲載された目録の続編。356方の情報を載せる。

この目録を見ただけでもわかるが、歴代の金石録に載っている以外、ここ20年ほどに発見された墓誌に限っても相当な数で、特に近年その増加は著しい。

正史に名が見えるものの立伝されていない重要人物や、史書に記載のない墓主名に絞った場合でも、各王朝いずれでも、外伝2,3冊分をこえる字数の史料が増えているといってよい。唐代にいたっては閲覧しきれないほどの量である。なお、北朝の墓誌資料には当然、南朝諸政権(特に梁陳)との関係を考えるさいに有効な記事がままみられるし、唐代墓誌にも南北朝期を考える手がかりがみられる。

張金龍論文は大同、固原、ホリンゴル、盛楽などから発見された壁画、棺板画に描かれた北魏期の狩猟図について論じたもの。ササン朝ペルシアの狩猟図の影響より、漢の画像石や魏晋の壁画墓とのつながりが強いものとみる。

紹介 越後の大名 展覧会 ― 2011/07/14 00:14

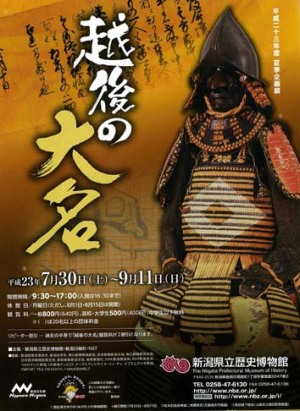

ここ10年にみたうちでずばぬけて格好のいいポスターデザインだと勝手に思ったので、例外的にアップしてみた。

夏季企画展「越後の大名」

2011年7月30日(土)~9月11日(日)

新潟県立歴史博物館

http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

単に鎧から個人的に連想することで全然関係ない話だが、自分が正史を用いて書いた論文の抜き刷りを日本中世史専攻の友人に渡したところ、六国史のような正史中心で書いた論文に意味があるのかといわれ、愕然とした記憶がある。中国古代史は基本的に正史編纂史料の背景まで読み込み、雑史もまじえて多角的に論証するもので、日本とは識字層や史館(官)制度、残された史料の字数にも著しく差があると応酬したものの、「後世に記録として残すことを意図していない史料を読み込むことではじめて可能になる歴史叙述」が成り立ちうるのは当然で、それが彼が属する世界の「常識」で、自分は異なる「常識」の中にいたわけである。

そして何十年後かに同じ日本中世史分野の著名な先生にあなたの専門とする時代に貴族でも豪族でも土地の有力者でもなく、過酷な状況から逃げてでも生き延びようとした「名前さえ残らないような人たち」に関する史料はないかといわれ、かんがえさせられることがあった。この先生はそういう人たちの生命力みたいなのをうまく描きだすのだが、私には思うような史料は提供できなかった。たしかに両国間で伝存した史料には歴然とした性格の差がある。「中世」とかいったって800年以上離れているわけだ。ただそういってしまえばそれまでではある。

ともかく自分のいる世界の「常識」はいつもうたがってみたほうがおもしろいものがみえてくるのだと思っている。

夏季企画展「越後の大名」

2011年7月30日(土)~9月11日(日)

新潟県立歴史博物館

http://www.nbz.or.jp/jp/index.html

単に鎧から個人的に連想することで全然関係ない話だが、自分が正史を用いて書いた論文の抜き刷りを日本中世史専攻の友人に渡したところ、六国史のような正史中心で書いた論文に意味があるのかといわれ、愕然とした記憶がある。中国古代史は基本的に正史編纂史料の背景まで読み込み、雑史もまじえて多角的に論証するもので、日本とは識字層や史館(官)制度、残された史料の字数にも著しく差があると応酬したものの、「後世に記録として残すことを意図していない史料を読み込むことではじめて可能になる歴史叙述」が成り立ちうるのは当然で、それが彼が属する世界の「常識」で、自分は異なる「常識」の中にいたわけである。

そして何十年後かに同じ日本中世史分野の著名な先生にあなたの専門とする時代に貴族でも豪族でも土地の有力者でもなく、過酷な状況から逃げてでも生き延びようとした「名前さえ残らないような人たち」に関する史料はないかといわれ、かんがえさせられることがあった。この先生はそういう人たちの生命力みたいなのをうまく描きだすのだが、私には思うような史料は提供できなかった。たしかに両国間で伝存した史料には歴然とした性格の差がある。「中世」とかいったって800年以上離れているわけだ。ただそういってしまえばそれまでではある。

ともかく自分のいる世界の「常識」はいつもうたがってみたほうがおもしろいものがみえてくるのだと思っている。

拝受 第56回 杏雨書屋特別展示会図録 ― 2011/07/12 00:57

『第56回 杏雨書屋特別展示会図録―田中彌性園文庫から見た近世大阪の医学』、武田科学振興財団、2011年4月

杏雨書屋からいただいた。ありがとうございました。全75頁の薄い展示会用図録。フルカラー。展示会時期でなくてもいただけるようである。

彌性園とは大阪に400年つづいた医家、田中氏の薬草園や屋敷などの遺跡のことでその古書籍古文書が杏雨書屋に文庫として保管されることになったということのようである。

木村蒹葭堂や頼三樹三郎、曲直瀬道三、伊藤仁斎などの近世著名人の書簡のほか、正徳刊本の『奇効良方』をはじめとした中国刊本、現存写本のきわめて少ない南宋医書や『福田方』などの写真・解説がずらりと並ぶ。

こちらの紹介が詳しい。「世界でも中国・台湾・香港を除くとたぶん100人くらいしか興味のなさそうな話」といえばそうかもしれません。

http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2011/04/post-acbe.html

なお、関西遠征のついでにマニ教関連の特別展示を見に行った際、購入しようとした大和文華館の特別展図録および美術研究誌『大和文華』はすべて売り切れだった。もちろん先月の話である。

http://www.kintetsu.jp/yamato/exhibition/50th_2.html

http://www.kintetsu.jp/yamato/shuppan/yamatobunka.html

杏雨書屋からいただいた。ありがとうございました。全75頁の薄い展示会用図録。フルカラー。展示会時期でなくてもいただけるようである。

彌性園とは大阪に400年つづいた医家、田中氏の薬草園や屋敷などの遺跡のことでその古書籍古文書が杏雨書屋に文庫として保管されることになったということのようである。

木村蒹葭堂や頼三樹三郎、曲直瀬道三、伊藤仁斎などの近世著名人の書簡のほか、正徳刊本の『奇効良方』をはじめとした中国刊本、現存写本のきわめて少ない南宋医書や『福田方』などの写真・解説がずらりと並ぶ。

こちらの紹介が詳しい。「世界でも中国・台湾・香港を除くとたぶん100人くらいしか興味のなさそうな話」といえばそうかもしれません。

http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2011/04/post-acbe.html

なお、関西遠征のついでにマニ教関連の特別展示を見に行った際、購入しようとした大和文華館の特別展図録および美術研究誌『大和文華』はすべて売り切れだった。もちろん先月の話である。

http://www.kintetsu.jp/yamato/exhibition/50th_2.html

http://www.kintetsu.jp/yamato/shuppan/yamatobunka.html

新収 汲古 第58号 ― 2010/12/19 04:05

『汲古』第58号、2010年12月。

河野貴美子、北京大学図書館蔵余嘉錫校『弘決外典抄』について

会田大輔、『魏鄭公諫録』の成立について―『明文抄』所引『魏文貞故事』との比較を通じて

ともに書誌学、目録学的にスタンダードな手法を用いた新しい研究。

話をしたことがあるせいもあるが、会田さんの狙いはよくわかる。ここ2,3年で志向を変えたように思えるが、個人的にはこちらが予測できない新展開を期待したい。

数日又は数週間前に、抜き刷りや雑誌、さらには御著書をいただいたり、自分の研究にきわめてインパクトの大きな大著を購入したりもしているのだが、丁寧に読まなくてはとおもっていると、読む時間がなくて、まだここに紹介できていない。

すでにこのサイトをみている方はご存じのように、ネット上には魏晋南北朝隋唐時代関係だけでも鎖(リンク)をつけがたい猫的(無記名、自由人な)読書ブログがいくつもある。読書記録とは違う方向のブログもあるし、著名な研究者なのに匿名なサイトも、研究者ではない人もいるようだ。これからもリンクしませんけど、よろしく。

河野貴美子、北京大学図書館蔵余嘉錫校『弘決外典抄』について

会田大輔、『魏鄭公諫録』の成立について―『明文抄』所引『魏文貞故事』との比較を通じて

ともに書誌学、目録学的にスタンダードな手法を用いた新しい研究。

話をしたことがあるせいもあるが、会田さんの狙いはよくわかる。ここ2,3年で志向を変えたように思えるが、個人的にはこちらが予測できない新展開を期待したい。

数日又は数週間前に、抜き刷りや雑誌、さらには御著書をいただいたり、自分の研究にきわめてインパクトの大きな大著を購入したりもしているのだが、丁寧に読まなくてはとおもっていると、読む時間がなくて、まだここに紹介できていない。

すでにこのサイトをみている方はご存じのように、ネット上には魏晋南北朝隋唐時代関係だけでも鎖(リンク)をつけがたい猫的(無記名、自由人な)読書ブログがいくつもある。読書記録とは違う方向のブログもあるし、著名な研究者なのに匿名なサイトも、研究者ではない人もいるようだ。これからもリンクしませんけど、よろしく。

拝受 『特別展・上杉家家臣団』 ― 2010/11/15 17:39

阿部哲人(編)『特別展・上杉家家臣団』(図録)米沢市上杉博物館、2010年9月。

編集、執筆にあたられた阿部さんからいただいた。ありがとうございました。都合2冊いただいたことになる。

http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/10/28/5454048

編集、執筆にあたられた阿部さんからいただいた。ありがとうございました。都合2冊いただいたことになる。

http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/10/28/5454048