新収・拝受 東アジア-歴史と文化- ― 2012/07/20 22:52

『東アジア-歴史と文化-』 第21号、2012年3月

論文

關尾史郎、後秦政権の鎮人・鎮戸制と徙民措置

盧守助、明治漢学の余緒-魯迅『中国小説史略』を中心に

書評

裴成国、關尾史郎『もうひとつの敦煌ー鎮墓瓶と画像磚の世界』

ほか会員だよりなど。

盧先生の原稿にも関わらせていただき、思い出深い1冊となった。

また巻頭論文の関尾先生の「後秦政権の鎮人・鎮戸制と徙民措置」をいただいた。(いただいたのは3月です)ありがとうございました。

ひさびさに書き込み復活。ただ時間に余裕ができたわけではないのでスローペースでの復活になりそう。。

論文

關尾史郎、後秦政権の鎮人・鎮戸制と徙民措置

盧守助、明治漢学の余緒-魯迅『中国小説史略』を中心に

書評

裴成国、關尾史郎『もうひとつの敦煌ー鎮墓瓶と画像磚の世界』

ほか会員だよりなど。

盧先生の原稿にも関わらせていただき、思い出深い1冊となった。

また巻頭論文の関尾先生の「後秦政権の鎮人・鎮戸制と徙民措置」をいただいた。(いただいたのは3月です)ありがとうございました。

ひさびさに書き込み復活。ただ時間に余裕ができたわけではないのでスローペースでの復活になりそう。。

新収 新しい世界史へ ほか ― 2012/02/13 02:48

羽田正(著)『新しい世界史へ-地球市民のための構想』(岩波新書)、岩波書店、2011年11月。

杉山正明(著)『遊牧民から見た世界史 増補版』(日経ビジネス文庫)、日本経済新聞出版社、2011年7月。

林俊雄(著)『スキタイと匈奴 遊牧の文明』(興亡の世界史02)、講談社、2007年6月

礪波護(著)『唐宋変革と官僚制』(中公文庫)、中央公論社、2011年12月。

飯島渉(著)『感染症の中国史 公衆衛生と東アジア』(中公新書)、中央公論社、2009年12月。

いつか精読しようとおもって山積みになっていたものをリスト化しておく。

前二者は世界史を考える、東洋史を考えるうえで有効。杉山本は増補版ということであらためて購入。後三者はそれらと比すれば各論ではあるが、それぞれの分野の最新の成果がわかりやすくまとめられている。礪波先生の著書は以前、同文庫にはいった『唐の行政機構と官僚』と接続する内容でわかりやすく読めるように新稿がくわえられているが、本体は学術論文レベルの内容(卒論!も含まれる)。裏表紙に前著『唐の行政機構と官僚』への言及があるが、広告面にそれがないのは版切れになったのであろうか。

ある中国人留学生が母国には文庫本というものがない、これいいですね、といってたが、彼がそういうのは価格もあろう。一方、自分は電車に乗らないとなかなか文庫本が精読できず、飛ばし読みをしがちである。どうやら電車によく乗る生活にあった形態なのだとおもう。

明清期の考証モノや『唐鑑』や『郡斎読書志』の影印などまでそろった学術的すぎる台湾の人人文庫(新書サイズ)というのもあったが、その場合は省スペースで廉価、ということなのだろう。

杉山正明(著)『遊牧民から見た世界史 増補版』(日経ビジネス文庫)、日本経済新聞出版社、2011年7月。

林俊雄(著)『スキタイと匈奴 遊牧の文明』(興亡の世界史02)、講談社、2007年6月

礪波護(著)『唐宋変革と官僚制』(中公文庫)、中央公論社、2011年12月。

飯島渉(著)『感染症の中国史 公衆衛生と東アジア』(中公新書)、中央公論社、2009年12月。

いつか精読しようとおもって山積みになっていたものをリスト化しておく。

前二者は世界史を考える、東洋史を考えるうえで有効。杉山本は増補版ということであらためて購入。後三者はそれらと比すれば各論ではあるが、それぞれの分野の最新の成果がわかりやすくまとめられている。礪波先生の著書は以前、同文庫にはいった『唐の行政機構と官僚』と接続する内容でわかりやすく読めるように新稿がくわえられているが、本体は学術論文レベルの内容(卒論!も含まれる)。裏表紙に前著『唐の行政機構と官僚』への言及があるが、広告面にそれがないのは版切れになったのであろうか。

ある中国人留学生が母国には文庫本というものがない、これいいですね、といってたが、彼がそういうのは価格もあろう。一方、自分は電車に乗らないとなかなか文庫本が精読できず、飛ばし読みをしがちである。どうやら電車によく乗る生活にあった形態なのだとおもう。

明清期の考証モノや『唐鑑』や『郡斎読書志』の影印などまでそろった学術的すぎる台湾の人人文庫(新書サイズ)というのもあったが、その場合は省スペースで廉価、ということなのだろう。

新収 贈与の歴史学 ほか ― 2012/01/23 19:11

桜井英治、『贈与の歴史学ー儀礼と経済のあいだ』(中公新書)、中央公論社、2011年11月。

小田部雄次、『華族-近代日本貴族の虚像と実像』(中公新書)、中央公論社、2006年3月。

中山茂、『天の科学史』(講談社学術文庫)、講談社、2011年10月。

森浩一、『古代史おさらい帖ー考古学・古代学課題ノート』、ちくま学芸文庫、2011年10月。

いろいろな分野の書籍を一緒にしてしまったが、とりあえず購入したものは入力整理しておこうと思っているので関心はあるが、自分が論文を書く領域ではないものをある程度一括した。自分の備忘用。『古代史おさらい帖』には中国文物関連の言及もある。

小田部雄次、『華族-近代日本貴族の虚像と実像』(中公新書)、中央公論社、2006年3月。

中山茂、『天の科学史』(講談社学術文庫)、講談社、2011年10月。

森浩一、『古代史おさらい帖ー考古学・古代学課題ノート』、ちくま学芸文庫、2011年10月。

いろいろな分野の書籍を一緒にしてしまったが、とりあえず購入したものは入力整理しておこうと思っているので関心はあるが、自分が論文を書く領域ではないものをある程度一括した。自分の備忘用。『古代史おさらい帖』には中国文物関連の言及もある。

新収 『敦煌学輯刊』2010年第4期 ― 2011/11/25 20:39

『敦煌学輯刊』2010年第4期(70期)、2010年12月

劉満、隋煬帝西巡有関地名路線考

杜斗城・孔令梅、簡論十六国北朝時期的大族与仏教

趙貞、P.t.1045『鳥鳴占』的来源及其影響

金少華、跋日本杏雨書屋蔵敦煌本『算経』残巻

陳于柱・張福慧、敦煌具注暦日見載“本命元神”考辨

魏静、敦煌護宅文献中符籙問題小考

姚美玲、敦煌写本張中景『五臓論』考辨

王杏林、関于俄蔵敦煌文献Dx.2683、Dx.11074残片的定名

徐明英・熊紅菊、俄蔵f242敦煌写本『文選注』的避諱与年代

王冀青、関于敦煌莫高窟“蔵経洞壁画問題”

余欣、敦煌仏寺所蔵珍宝与密教宝物供養観念

周常林、羅振玉与学部蔵敦煌文献

他7点を載せる。

1年遅れの紹介は続く。現在、メモを書いているところ。

趙論文は敦煌が吐蕃に占領されていた時期の『鳥鳴占』の由来を漢文の鳥占文書や曹氏帰義軍期に用いられた烏形押との関係に探る。敦煌の日常生活における鳥やカラス観、また異なる言語文化間の影響が分析されている。

金論文は敦煌秘笈、羽37R「算経」を主題にしたもの。S.19とDx03903が綴合、羽37Rとともに同じ写本の一部をなすとみる。またP.3349とS.5859が綴合することを述べる。そしてこれら2種は同じ写本の一部か、底本を同じくする写本であることを指摘する。現在は英・仏・露・日に散在している断巻がもとはひとつである可能性があることを指摘したことになる。

王杏林論文はDx.2683、Dx.11074を『鍼灸甲乙経』(陰陽大論、正邪襲内生夢)の一部であったとする。

王冀青、余欣論文は敦煌文献とはなにかを考えることを前提に、論が展開されている。

劉満、隋煬帝西巡有関地名路線考

杜斗城・孔令梅、簡論十六国北朝時期的大族与仏教

趙貞、P.t.1045『鳥鳴占』的来源及其影響

金少華、跋日本杏雨書屋蔵敦煌本『算経』残巻

陳于柱・張福慧、敦煌具注暦日見載“本命元神”考辨

魏静、敦煌護宅文献中符籙問題小考

姚美玲、敦煌写本張中景『五臓論』考辨

王杏林、関于俄蔵敦煌文献Dx.2683、Dx.11074残片的定名

徐明英・熊紅菊、俄蔵f242敦煌写本『文選注』的避諱与年代

王冀青、関于敦煌莫高窟“蔵経洞壁画問題”

余欣、敦煌仏寺所蔵珍宝与密教宝物供養観念

周常林、羅振玉与学部蔵敦煌文献

他7点を載せる。

1年遅れの紹介は続く。現在、メモを書いているところ。

趙論文は敦煌が吐蕃に占領されていた時期の『鳥鳴占』の由来を漢文の鳥占文書や曹氏帰義軍期に用いられた烏形押との関係に探る。敦煌の日常生活における鳥やカラス観、また異なる言語文化間の影響が分析されている。

金論文は敦煌秘笈、羽37R「算経」を主題にしたもの。S.19とDx03903が綴合、羽37Rとともに同じ写本の一部をなすとみる。またP.3349とS.5859が綴合することを述べる。そしてこれら2種は同じ写本の一部か、底本を同じくする写本であることを指摘する。現在は英・仏・露・日に散在している断巻がもとはひとつである可能性があることを指摘したことになる。

王杏林論文はDx.2683、Dx.11074を『鍼灸甲乙経』(陰陽大論、正邪襲内生夢)の一部であったとする。

王冀青、余欣論文は敦煌文献とはなにかを考えることを前提に、論が展開されている。

新収 葬儀と日本人 他 ― 2011/11/20 22:31

菊池章太(著)『葬儀と日本人-位牌の比較宗教史』(ちくま新書)、筑摩書房、2011年8月。

小林茂(著)『外邦図-帝国日本のアジア地図』(中公新書)、中央公論社、2011年7月。

いずれも刊行まもなく購入したものの積読状態になっていた。未だ精読していないが積んどくだけでは困るので本棚に収めたい。

前者は新潟中越地震後の山古志における調査からはじまって、位牌とはなにかをめぐり、儒仏道の比較宗教史へと展開する。そもそも東アジアのことを学ぶ意義は何なのか、身近なことへとうまく接続されている。

後者は戦争と植民地統治の道具であった「外邦図」の作成過程をたどる。その存在は戦前の日本の東洋史学に科せられていた役割を考える上でも興味深い。

小林茂(著)『外邦図-帝国日本のアジア地図』(中公新書)、中央公論社、2011年7月。

いずれも刊行まもなく購入したものの積読状態になっていた。未だ精読していないが積んどくだけでは困るので本棚に収めたい。

前者は新潟中越地震後の山古志における調査からはじまって、位牌とはなにかをめぐり、儒仏道の比較宗教史へと展開する。そもそも東アジアのことを学ぶ意義は何なのか、身近なことへとうまく接続されている。

後者は戦争と植民地統治の道具であった「外邦図」の作成過程をたどる。その存在は戦前の日本の東洋史学に科せられていた役割を考える上でも興味深い。

拝受 大谷光瑞と国際政治社会-チベット・探検隊・辛亥革命 ― 2011/10/24 21:09

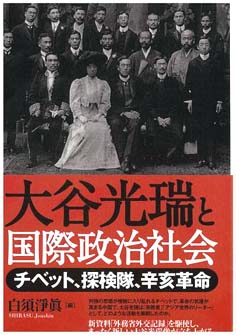

白須淨眞(編)『大谷光瑞と国際政治社会-チベット・探検隊・辛亥革命』勉誠出版、2011年10月。

柴田幹夫「辛亥革命と大谷光瑞」(上記『大谷光瑞と国際政治社会-チベット・探検隊・辛亥革命』所収)。

執筆者のお一人の柴田幹夫先生から抜き刷りとともにいただいた。ありがとうございました。執筆者は以下のとおり。

金子民雄、白須淨眞、ブリッジ・タンカ、奥山直司、高本康子、柴田幹夫、加藤斗規

今年は辛亥革命100年であるという意味でタイムリーである。帯には「新資料「外務省外交記録」を駆使し、まったく新しい大谷光瑞像が立ち上がる」とある。また大谷光瑞と取り巻く人々の活動を見ていくとチベット問題を避けて通れないことが注目されているようである。(これから読みます)

目次や詳しい紹介はこちら(勉誠出版)。

http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100043

また、昨年にも柴田幹夫(編)『大谷光瑞とアジア』なる本が刊行されている。 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/08/10/5278477

さてここ数日、締め切りつきの書類、原稿におわれていてブログを書く暇もなかった。(すいません。某所で、「できれば」10月中にと依頼された原稿はできてません。)ただこんな中でも抜き刷りをいただいたり、書籍を(大量に)購入しているのでおって書き込んでいくことにしたい。

柴田幹夫「辛亥革命と大谷光瑞」(上記『大谷光瑞と国際政治社会-チベット・探検隊・辛亥革命』所収)。

執筆者のお一人の柴田幹夫先生から抜き刷りとともにいただいた。ありがとうございました。執筆者は以下のとおり。

金子民雄、白須淨眞、ブリッジ・タンカ、奥山直司、高本康子、柴田幹夫、加藤斗規

今年は辛亥革命100年であるという意味でタイムリーである。帯には「新資料「外務省外交記録」を駆使し、まったく新しい大谷光瑞像が立ち上がる」とある。また大谷光瑞と取り巻く人々の活動を見ていくとチベット問題を避けて通れないことが注目されているようである。(これから読みます)

目次や詳しい紹介はこちら(勉誠出版)。

http://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100043

また、昨年にも柴田幹夫(編)『大谷光瑞とアジア』なる本が刊行されている。 http://iwamoto.asablo.jp/blog/2010/08/10/5278477

さてここ数日、締め切りつきの書類、原稿におわれていてブログを書く暇もなかった。(すいません。某所で、「できれば」10月中にと依頼された原稿はできてません。)ただこんな中でも抜き刷りをいただいたり、書籍を(大量に)購入しているのでおって書き込んでいくことにしたい。

拝受 歴史の争奪-中韓高句麗歴史論争を例に ― 2011/09/16 20:13

古畑徹、歴史の争奪-中韓高句麗歴史論争を例に、『メトロポリタン史学』第6号、2010年12月。

古畑先生からいただいた。ありがとうございました。

現在の国民国家をまたぐ形で存在していた過去の国家や種族を、現在の国民国家同士が「争奪」するという「歴史の争奪」現象をのりこえた歴史叙述の可能性を模索したもの。

とくに「渤海帰属問題」などともに現代中国と韓国の研究者によって激しい論争が展開された高句麗歴史論争が本稿の中心題材。それぞれの国家プロジェクトと個々の歴史家がもつ歴史叙述への思惑と問題点が精緻に分析され、その解決の方向性がしめされる。

古畑先生からいただいた。ありがとうございました。

現在の国民国家をまたぐ形で存在していた過去の国家や種族を、現在の国民国家同士が「争奪」するという「歴史の争奪」現象をのりこえた歴史叙述の可能性を模索したもの。

とくに「渤海帰属問題」などともに現代中国と韓国の研究者によって激しい論争が展開された高句麗歴史論争が本稿の中心題材。それぞれの国家プロジェクトと個々の歴史家がもつ歴史叙述への思惑と問題点が精緻に分析され、その解決の方向性がしめされる。

新収 ハウス・オブ・ヤマナカ ― 2011/07/14 17:55

朽木 ゆり子(著)『ハウス・オブ・ヤマナカ―東洋の至宝を欧米に売った美術商』、新潮社、2011年3月。

序章

第一部 古美術商、大阪から世界へ

第二部 「世界の山中」の繁栄

第三部 山中商会の「解体」

終章

国内外の美術館や博物館の展示品には寄贈されたり、発掘された国で保管してきたモノもあるが、20世紀初めの「探検隊」や植民地統治下期に持ち去られた文化財に由来するものもあるし、古美術商を経由して購入されたものもあり、その由来は様々である。

山中商会とは東洋美術系の展示をよく見る人にはどこかで聞いたか見たことのあるはずの名前で、戦前まで世界に支店網をもった古美術業者であったが、資産のほとんどが国外にあって戦後は解体消滅してしまったため、その詳細はこれまで知られていなかったという。

それまで主流だった対面販売でなく、会場で品物を展示してから販売する新しい手法で客を集め、某財閥のコレクション形成に一役かい、パリ万博(1867)以降の日本ブームに乗って海外進出、清朝崩壊後に中国美術にも手を広げ、経営を拡大したとされる

北斉~隋唐期に造営された天竜山石窟など(第9章)でのくだりなどは当時の感覚はそれとしても、文化破壊そのものである。終章ではその一部が海外のオークションにかけられることになった2008年に、山西省の人が評価額の4倍で落札した様子の描写でしめくくられている。良質なノンフィクション。

関連論文(本書の著者から資料提供をうけ執筆されている)

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2008/ym01.pdf

amazon

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4103289511/

称猫庵氏による紹介

http://syoubyouan.blogspot.com/2011/04/blog-post_09.html

序章

第一部 古美術商、大阪から世界へ

第二部 「世界の山中」の繁栄

第三部 山中商会の「解体」

終章

国内外の美術館や博物館の展示品には寄贈されたり、発掘された国で保管してきたモノもあるが、20世紀初めの「探検隊」や植民地統治下期に持ち去られた文化財に由来するものもあるし、古美術商を経由して購入されたものもあり、その由来は様々である。

山中商会とは東洋美術系の展示をよく見る人にはどこかで聞いたか見たことのあるはずの名前で、戦前まで世界に支店網をもった古美術業者であったが、資産のほとんどが国外にあって戦後は解体消滅してしまったため、その詳細はこれまで知られていなかったという。

それまで主流だった対面販売でなく、会場で品物を展示してから販売する新しい手法で客を集め、某財閥のコレクション形成に一役かい、パリ万博(1867)以降の日本ブームに乗って海外進出、清朝崩壊後に中国美術にも手を広げ、経営を拡大したとされる

北斉~隋唐期に造営された天竜山石窟など(第9章)でのくだりなどは当時の感覚はそれとしても、文化破壊そのものである。終章ではその一部が海外のオークションにかけられることになった2008年に、山西省の人が評価額の4倍で落札した様子の描写でしめくくられている。良質なノンフィクション。

関連論文(本書の著者から資料提供をうけ執筆されている)

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/gr/gsce/ce/2008/ym01.pdf

amazon

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4103289511/

称猫庵氏による紹介

http://syoubyouan.blogspot.com/2011/04/blog-post_09.html

拝受 近代日本 もうひとつの対中政策 ― 2011/04/21 23:41

何為民(著)『近代日本 もうひとつの対中政策』岩田書院、2011年3月。

何さんからいただいた。ありがとうございました。

1868年~1931年の日本の対満蒙意識、対満洲政策について扱っている。

留学してから帰国までの10年以上の苦労と成果が詰まった著作。同時代の分野の専門家がこれをみて何というかは私にはわからないが(少々心配ではある)、よせがきやあとがきからは、この著作がひとりの人間の転回点をしめすものだったとことが感じとれる。

いただいたのは帰国直前、震災の前だった。そのとき「日本は食べ物が安全で空気も綺麗でしたから寿命が延びたかもしれません」といっていたのが一ヶ月くらいしかすぎていないのに懐かしく思い出される。

自費出版でもなく、指導の先生がおしこんだのでもなく、大学の企画ものでも教科書でもない。留学当初在籍していた敬和学園大学有志の先生方の支援で学術出版社から学術書の単著を上梓したのはご本人の人柄によるところが大きいといってよいだろう。その自立性と信用力と遂行力は見事である。

http://www.junkudo.co.jp/detail.jsp?ID=0001058228

(ジュンク堂へのリンク)

何さんからいただいた。ありがとうございました。

1868年~1931年の日本の対満蒙意識、対満洲政策について扱っている。

留学してから帰国までの10年以上の苦労と成果が詰まった著作。同時代の分野の専門家がこれをみて何というかは私にはわからないが(少々心配ではある)、よせがきやあとがきからは、この著作がひとりの人間の転回点をしめすものだったとことが感じとれる。

いただいたのは帰国直前、震災の前だった。そのとき「日本は食べ物が安全で空気も綺麗でしたから寿命が延びたかもしれません」といっていたのが一ヶ月くらいしかすぎていないのに懐かしく思い出される。

自費出版でもなく、指導の先生がおしこんだのでもなく、大学の企画ものでも教科書でもない。留学当初在籍していた敬和学園大学有志の先生方の支援で学術出版社から学術書の単著を上梓したのはご本人の人柄によるところが大きいといってよいだろう。その自立性と信用力と遂行力は見事である。

http://www.junkudo.co.jp/detail.jsp?ID=0001058228

(ジュンク堂へのリンク)

新収 Russian Museum of Ethnography ― 2011/03/01 17:54

Olga A.Botyakova,"Russian Museum of Ethnography GUIDE",AO Slavia,St.Petersburg,2010.

ロシア民族学博物館の英語版ガイドブック。総頁数223ページのフルカラー図録。

とくに19-20世紀前半期の中央アジアの民族の生活や文化の概説として手頃な内容である。また、20世紀前半撮影の白黒写真を多数収載しており、一般的な講義で資料として回覧する際などでも使用できそうである。

ホームページからも多数の情報が得られる。

http://eng.ethnomuseum.ru/

ロシア民族学博物館の英語版ガイドブック。総頁数223ページのフルカラー図録。

とくに19-20世紀前半期の中央アジアの民族の生活や文化の概説として手頃な内容である。また、20世紀前半撮影の白黒写真を多数収載しており、一般的な講義で資料として回覧する際などでも使用できそうである。

ホームページからも多数の情報が得られる。

http://eng.ethnomuseum.ru/